2025年第七八期 从骨笛到羌笛: 古人都玩什么乐器?

小编有话说

“滥竽充数”的“竽”到底长啥样?

边塞诗里的“羌笛”又是什么乐器?

从骨笛到羌笛,

老祖宗的乐器可太有讲究了!

今天的科普,

带你解锁古人的 “音乐装备库”——

天籁之声:史前人类的乐器

在史前时期,先民在狩猎动物、采集果实、种植作物、放牧的过程中,会听到山涧流水、鸟叫蝉鸣、春雷隆隆、夏雨滂沱……这些天籁之声会激起先民模仿的兴趣,他们用身边的石头、陶器、皮革等来模拟大自然的声音,乐器的鼻祖也就应时而生了。

舞阳贾湖骨笛(图片来源:河南省博物院官网)

史前时期的乐器非常丰富,既有吹奏的笛、埙,也有用于敲打的鼓、铃,还有通过振动发声的口簧,等等。或许,隆隆的皮鼓声为他们白天围捕猎物激发斗志,悠扬的骨笛声伴他们在夜晚进入甜美梦乡。

1

骨笛

在距今9000-7500年的河南舞阳贾湖遗址中,考古学家发现了几十支先民吹奏用的骨笛。这些骨笛大多是用丹顶鹤的尺骨(翅膀上最长的那根骨头)制成,表面磨光,在中间钻有若干音孔,其中大部分是七孔。

舞阳贾湖遗址出的土骨笛(图片来源:成都博物馆)

经过当代音乐家的试奏,用贾湖文化晚期遗址出土的骨笛可以吹奏出我们今天的标准七声音阶。而在此之前,音乐史学家曾认为,中国到先秦时期才出现五声音阶,贾湖骨笛的发现证明中国在9000年前就发明了五声音阶,8000年前已经掌握了完备的七声音阶。

这些骨笛的发现不仅改写了中国音乐史,也反映了中华文明的源远流长。

2

陶埙

埙是一种空心的吹奏乐器,史前时期的埙是用陶土捏塑烧制而成的。浙江余姚的河姆渡遗址和陕西西安半坡的仰韶文化遗址中,就曾经出土了许多距今已有7000多年的陶埙。

新石器时代河姆渡文化陶埙(图片来源:浙江省博物馆官网)

这些史前的陶埙既有椭圆形的,也有圆形或者橄榄形的,在埙的顶部有吹口,有些埙的腹部还会钻有用于手指按压变声的孔。

半坡遗址出土的陶埙(图片来源:半坡博物馆官网)

古书有云:“埙之为器,立秋之音也。”埙的音色古朴厚重、深邃高远。在古人看来,埙能够代表谦谦君子从容沉稳、典雅庄重的气质,故而被誉为象征“质厚之德”的自然之音,在中国古代一直被人们珍视。

3

口簧

“巧舌如簧”在今天常用来形容一个人能言善辩,这里的“簧”就是一种放在嘴里演奏的口弦类乐器,在演奏时要将簧半含在嘴里,用手指拨动簧片变换音高,用气息吹动发出明亮的“叮咚”声,或者在簧头系一细绳,用手指牵引摩擦使簧片振动发声。我国彝族、拉祜族、纳西族等少数民族,在今天依然会使用口簧来演奏民族音乐。

令人惊奇的是,在陕西北部的神木石峁遗址中,考古学家发现了二十余件距今4000多年、用牛肋骨磨制而成的口簧。这些口簧呈窄长条形,长 8~9厘米、宽1厘米,厚仅1~2毫米,中间有薄弦片,有些口簧上面还能发现有绳子的磨痕,说明这些口簧在当时是通过来回拉动细绳进行演奏的。石峁遗址出土的这些口簧,是目前已知世界范围内时间最早、数量最大的一次考古发现,在世界音乐史上占据重要地位。

口簧这种乐器不仅为史前先民所喜爱,在后世的中国古代宫廷和民间也一直存在,《诗经》中就留下了“既见君子,并坐鼓簧”这样的诗句。汉武帝刘彻甚至还在西汉首都长安城中专门建有一座“鼓簧宫”,作为宫廷中奏簧作乐之处。

金石之乐:先秦时期的乐器

先秦时期曾创立了一套“礼乐制度”。所谓的“礼乐”,既包含了维系社会秩序的规范制度,也包括与之相适应的音乐与舞蹈。音乐也演化出教化安民、治国安邦这样一层功能。“礼崩乐坏”就是形容社会秩序混乱、道德风尚败坏的现象。

在这样的历史背景下,先秦时期的乐器自然就与当时的礼乐制度紧密相关了。那些能发出铿锵洪音的编钟、编磬等,既能用于庄严肃穆的宗庙祭祀与宫廷礼仪,也能在贵族宴饮享乐时演奏助兴。而成语中的“钟鸣鼎食”,描述的就是当时贵族阶层鸣钟击磬、列鼎而食的奢华场面。为了体现等级制度,先秦时期还对使用乐器的种类、数量等做了严格的规定。

1

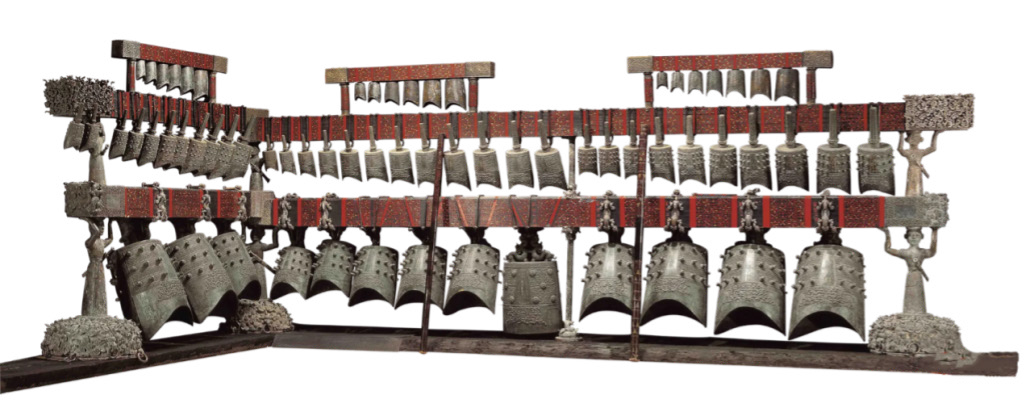

编钟与编磬

1978年,在湖北随县擂鼓墩战国早期曾国国君曾侯乙的墓中,出土了一套大型礼乐重器,为我们了解先秦时期的礼乐制度提供了重要物证。这套编钟的其中一个钟架长达7.48米,高2.65米。65件编钟分三层八组悬挂在钟架上,其中最大的钟高1.53米,重203.6千克。每件钟都能通过敲打不同的部位发出两种不同的音调,全套编钟有五个半八度,其音律之广,仅次于现代钢琴。

穿越两千多年岁月的曾侯乙编钟,在今天依然能演奏出完整的乐曲,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。

曾侯乙编钟(图片来源:湖北省博物馆官网)

在同一座墓中,还出土了一套由32件石磬组成的编磬。这组编磬分上下两层悬挂在青铜磬架上,依其大小及音阶次序排列,横跨了至少3个八度,在演奏时与编钟互为补充,展现出先秦时期金石之乐的独特魅力。

2

竽

说到竽,我们一定会联想到“滥竽充数”这个成语。竽是一种古老的吹奏乐器,上部由数十根用于发声的竹管组成,竹管下部插在共鸣腔(斗子)中,演奏者主要通过吹气、吸气等方式来控制竽的音高和音色。

马王堆一号汉墓出土的竽(图片来源:湖南博物院官网)

竽的音色浑厚低沉、庄重柔和,在古代常被用于宫廷雅乐和祭祀仪式中。因为竽适合演奏低音部分,要通过众多乐手合奏来营造宏大的音乐效果,所以也就有了南郭先生“滥竽充数”的典故。

不过,虽然竽的音色雄厚,但主要还是用于宫廷雅乐,因此随着时代变迁逐渐退出了历史舞台。而它的近亲“笙”,则得益于形体小巧玲珑、演奏方式灵活而流传至今,并成为中国传统音乐中的重要乐器。

3

古琴

在西周时期,乐器按照制作时所使用的材料分成了“八音”,即“金、石、土、革、丝、木、匏(葫芦)、竹”。因伯牙、钟子期合作演奏出《高山流水》而成知音的故事,让更多人认识了古琴。古琴是中国传统的拨弦乐器,归属于“丝”类乐器,考古资料可将它的历史追溯至3000多年前。

唐落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴(图片来源:浙江省博物馆官网)

因为古琴音色清和妙雅,音质深沉悠远,欣赏古琴乐曲被古人赋予了修心养德的审美意趣,位列“琴棋书画”之首,在中国古代具有非常高的文化地位。中国古琴艺术于2003年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

丝路回响:汉唐时期的乐器

汉唐时期,随着古代中国与域外文明之间的交往日趋密切,尤其是丝绸之路的正式开通,许多来自中亚、西亚,甚至地中海沿岸的乐器也传入了我国。我们今天耳熟能详的一些民族乐器,如果要追溯它们的源头,可能就是来自中亚和西亚的。

在考古出土的一件唐三彩载乐骆驼俑上,七名男乐手手执笛、箜篌、琵琶、笙、箫、拍板、排箫等乐器,一名舞女在乐曲的伴奏下翩翩起舞,鲜活地展现出盛唐时期乐舞表演的生动场景。

唐三彩载乐骆驼俑(图片来源:陕西历史博物馆)

1

琵琶

唐代诗人白居易在长篇叙事诗《琵琶行》中,曾留下“犹抱琵琶半遮面”“大珠小珠落玉盘”等名句,诗句在描述唐代乐人高超技艺的同时,也形象地展示出琵琶丰富的艺术表现力。

一般认为,我们惯常所见、具有半梨形共鸣箱的曲颈琵琶源自西亚,大概是沿着丝绸之路传入了中国。这种器型优雅、音色明亮的弹拨乐器在唐代深受人们喜爱,经常成为宫廷乐舞和民间演奏的“主角”,并由此攀上了发展高峰。

唐代的乐师还对琵琶的演奏技法做了创新,由原来的横持弹奏变为竖抱弹奏,以适应不同音乐风格演奏的需要。我们今天所看到的琵琶形制和演奏方法大多在这个时期定型,并传承至今。

2

阮咸

与琵琶相近的另一种弹拨乐器是阮咸,也就是我们今天熟知的阮。

关于阮咸这种乐器的起源有多种说法。有趣的是,阮咸本是人名,是“竹林七贤”之一,他精通音律,经常在山林中弹奏乐器。在唐代,有人在古墓中得到一件器物,认为与阮咸所弹的乐器相似,就用他的名字来命名这种乐器。

阮咸

阮咸这种乐器是直颈、扁圆形共鸣箱,音色似琴似筝又似琵琶,能够表达出丰富的情感和意境。后期经不断改造,形成大阮、中阮、小阮和低音阮等系列,涵盖了高音、中音、次中音和低音四个声部,成为今天中国民乐演奏时的“重要成员”。

3

羌笛

“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”出自唐代诗

人王之涣的《凉州词》,不由得让我们想知道,唐代的羌笛到底是什么?

羌笛其实是当时对羌人演奏管乐时所用乐器的统称,也是游牧民族和驻守边塞将士自娱自乐时的一种乐器。

由于羌笛的音色悠远苍茫,能够真切地表达出戍边将士思乡的真挚情感,因而经常出现在唐人的边塞诗中,比如王维的《凉州赛神》:“健儿击鼓吹羌笛,共赛城东越骑神。”李颀的《塞下曲》:“戎鞭腰下插,羌笛雪中吹。”羌笛也因它巨大的艺术感染力而在古代音乐史上留下了深深的印记。

到了宋元明清时期,中国古代音乐在传承前代风尚的基础上,益发增加了灵动多样的生活色彩。当时的瓦舍勾栏、茶楼酒肆等成为普通百姓欣赏音乐的场所,各种各样的乐器在戏曲、杂剧等民间表演中发挥着重要作用,丰富了音乐的表演形式,让历史悠久的中国古代音乐文化更加璀璨。

完

文 / 张佳钰

来源 / 《科学24小时》

未经允许,禁止转载刊内文章

如需转载请联系《科学24小时》编辑部

sciencein24hours@163.com

更多精彩 尽在《科学24小时》!

订阅方式

邮发代号:32-20,

或扫描邮局二维码订阅

扫描杂志铺二维码订阅

扫描二维码进入小程序

直接在线阅读