2025年第五期 神秘的系外行星系统——“特拉比斯特-1”

宇宙中有一种质量很小的恒星名为“红矮星”,它们的温度很低,质量仅为0.08~0.6个太阳质量。例如这颗名为“特拉比斯特-1”的红矮星,它是人们迄今已知的最小的红矮星之一。它的质量为太阳的8.9%;直径为84180千米,仅相当于太阳直径的6%;表面温度为2237℃,约是太阳表面温度的40%。

“特拉比斯特-1”不仅是一颗恒星,也是一个以“特拉比斯特-1”为中心恒星的系外行星系统。2016年,科学家使用“凌星行星和星子小型望远镜”发现了这个行星系统。“凌星行星和星子小型望远镜”由两台望远镜组成,其中一台位于智利的拉西拉天文台,另一台位于摩洛哥的欧凯梅登天文台。

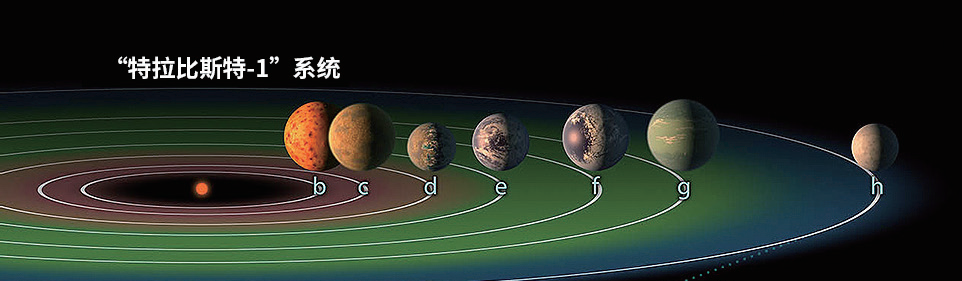

系外行星系统“特拉比斯特-1”

“凌星行星和星子小型望远镜”利用凌星现象寻找系外行星。当系外行星经过地球和恒星之间时,天文学家会发现行星阻挡了一些恒星的光线,这就是“凌星现象”。凌星时,行星阻挡的光量能显示行星的个头,而发生频率则可揭示其轨道的周期和大小。利用凌星现象,是开普勒太空望远镜寻找数千颗系外行星的方法。起初,科学家只在“特拉比斯特-1”周围发现了3颗行星,但在2017年,斯皮策太空望远镜又在后续观测中发现了另外4颗行星。至此,“特拉比斯特-1”系统就成了第一个已知的由7颗地球大小的行星和单颗恒星组成的系外行星系统。

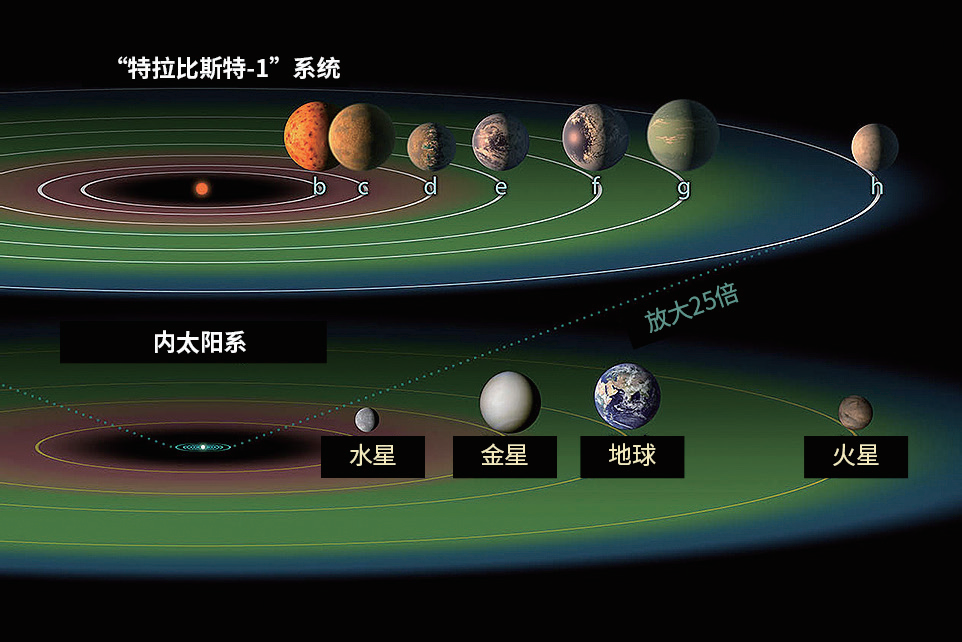

与太阳系相比,“特拉比斯特-1”行星系统就像是个缩小版。最内层的行星名为“特拉比斯特-1b”,它在轨道上运行时距离中心恒星172万千米,而最外层的行星“特拉比斯特-1h”距离中心恒星约930万千米。再来回顾一下太阳系的情况。太阳系中最内层的行星是水星,它的轨道平均距离太阳5800万千米。换言之,“特拉比斯特-1”行星系统所有行星中离恒星最远的距离,都比太阳系中水星和太阳之间的距离要小得多。“特拉比斯特-1”系统很像一个极大缩小了的太阳系。这表明,相对而言,“特拉比斯特-1”系统中的行星距离它们的恒星都很近。

不过,距离恒星近也不是什么坏事。由于红矮星温度非常低,恒星周围的温度适合液态水存在的区域距离恒星也很近,这种区域被称为“宜居带”。研究显示,“特拉比斯特-1”系统中有好几颗行星都处在宜居带中,包括“特拉比斯特-1d”“特拉比斯特-1e”和“特拉比斯特-1f”,表明这几颗行星上有可能存在液态水。然而,行星距离恒星太近也会产生问题,因为红矮星周围处在宜居带中的行星时常被恒星的引力“锁定”,导致它们的一面始终对着恒星,另一面始终背朝恒星。这意味着行星的一个半球处于持续的白天,而另一个半球则处于永久的夜晚中。这种情况被称为“潮汐锁定”,与导致月球始终向地球显示同一面的原理相同。科学家发现,“特拉比斯特-1”系统中有“特拉比斯特-1b”和“特拉比斯特-1e”2颗行星可能就处在这样的状态中。其中,“特拉比斯特-1b”远离宜居带,而“特拉比斯特-1e”处在宜居带中。虽然它们被潮汐锁定了,但在白昼的交界处仍有可能成为宜居地带。

“特拉比斯特-1”系统很像一个极大缩小了的太阳系

恒星“特拉比斯特-1”的年龄为76亿岁,比太阳年老了约30亿岁,这对“特拉比斯特-1”周围行星上任何潜在的生命来说都是一个好消息。这是为什么呢?首先,生命进化需要很长的时间,而“特拉比斯特-1”系统在时间上满足了这个条件。这意味着,如果“特拉比斯特-1”系统存在生命的话,那么它们已进化了很长时间。其次,年轻的红矮星以活跃而闻名,它们经常释放强大的辐射耀斑和高能X射线,这对生命的存在是极为不利的。而红矮星年龄越大,这些耀斑发生的频率就越低,所以年老的红矮星周围会更平静一些。然而问题是,当“特拉比斯特-1”年轻时,它是否已经发生过强烈的耀斑?这些耀斑又是否已经吹走了其行星的大气层?这也是科学家心存疑虑的问题。

那么,在“特拉比斯特-1”系统中,行星上的环境究竟是怎样的呢?研究表明,这个行星系统有3颗行星处在宜居带的范围里,它们是“特拉比斯特-1d”“特拉比斯特-1e”和“特拉比斯特-1f ”。

“特拉比斯特-1d”位于红矮星宜居带的内边缘,是一个微小的世界,属于迄今已发现的质量最小的系外行星之一。“特拉比斯特-1d”的直径为10050千米,仅为地球直径的78.8%,质量仅为地球的38.8%,表面重力还不到地球的一半。这颗行星从中心恒星那里接收到的光比地球多4.3%,这意味着它想要附着大气层很困难。它虽然处在宜居带中,但适合居住的可能性并不大。也有科学家研究后认为,它有可能像金星一样产生了失控的温室效应。

相对来说,“特拉比斯特-1”系统中最有可能形成宜居环境的应该是“特拉比斯特-1e”。“特拉比斯特-1e”位于宜居带中部,距离中心恒星440万千米。“特拉比斯特—1e”的体积比地球小,其直径为地球直径的92%,质量为地球的69%,每6.1个地球日绕中心恒星一周。它从中心恒星接收到的光与地球从太阳接收到的光大致相同。这意味着,如果这颗系外行星有大气层能保留其接收到的部分热量,那么它的表面便充分具备了存在液态水的条件。

处在宜居带中的另一颗行星是“特拉比斯特-1f”,它处在宜居带的外边缘,距离中心恒星574万千米,每9.2个地球日绕中心恒星一周,它的大小与地球大致相当――直径为13330千米,是地球直径的1.045倍;质量是地球的93%。“特拉比斯特-1f”接收到的来自中心恒星的光只有地球接收到的太阳光的三分之一,因此,它的表面可能非常凉爽。如果没有大气层的包裹,“特拉比斯特-1f”的温度将是-59℃。但如果有非常厚的大气层,也许在火山气体的支持下,理论上它的表面温度可能会升至冰点以上。

此外,很靠近宜居带的一颗行星是“特拉比斯特-1g”,它是真正的“超级地球”―― 直径是地球的1.129倍,质量比地球大30%,每12.4个地球日环绕中心恒星一周。它距离中心恒星675万千米,这样的距离可能使它处在宜居带之外,在那里它接收到的来自恒星的光只有地球接收到的太阳光的四分之一,这意味着“特拉比斯特-1g”很可能被冰冻的海洋所覆盖。

然而,这颗系外行星的巨大质量,意味着它可以更容易地保留大气层。如果它有大量的火山活动,用温室气体补充大气层,或者有一层厚厚的氢气帮助保持温暖,那么它仍然可能存在一个液态的海洋。

以上4颗行星由于处在宜居带中或者非常靠近宜居带,它们的环境被认为倾向于“宜居”,有可能存在液态水。而剩下的3颗就不同了,它们是远离宜居带的行星,环境十分恶劣。其中的“特拉比斯特-1b”是“特拉比斯特-1”系统中最内层的行星,是一个与地球大小相似的岩石世界,质量是地球的1.374倍。“特拉比斯特-1b”的表面重力比地球强10%,每1.5个地球日环绕中心恒星一周。作为系统中最内层的行星,它非常热,白天的表面温度约为225℃,不大可能有生命存在。

“特拉比斯特-1c”是一个炎热的世界,测得的表面温度为107℃。“特拉比斯特-1c”距离中心恒星236万千米,其直径为14030千米,是地球的1.097倍,质量是地球的1.308倍,表面重力略低于地球,它每2.4个地球日环绕中心恒星运行一周。天文学家认为,它的大小与金星大致相同,并且从恒星那里接收到的辐射量也与金星相似,由此基本可以断定它是金星的“双胞胎”。

在“特拉比斯特-1”系统中,最远离中心恒星的行星是“特拉比斯特-1h”。“特拉比斯特-1h”距离中心恒星926万千米,每18.9天环绕中心恒星一周。“特拉比斯特-1h”的个头较小,直径仅为地球直径的77.5%,质量是地球的三分之一,这意味着它的表面重力仅为地球的57%。这颗行星的表面温度为-100℃,可能是一颗冰冻的行星。

“特拉比斯特-1”系统距离地球相对较近,是詹姆斯·韦伯太空望远镜观测的绝佳目标。虽然由于行星太小且距离恒星太近,韦伯望远镜无法直接拍摄行星的照片,但可以在每颗行星凌星时探索它们的大气层。如果这些行星拥有大气层,那么詹姆斯·韦伯太空望远镜应该能够探测到特定的分子,包括二氧化碳、甲烷、氮气、氧气和水。

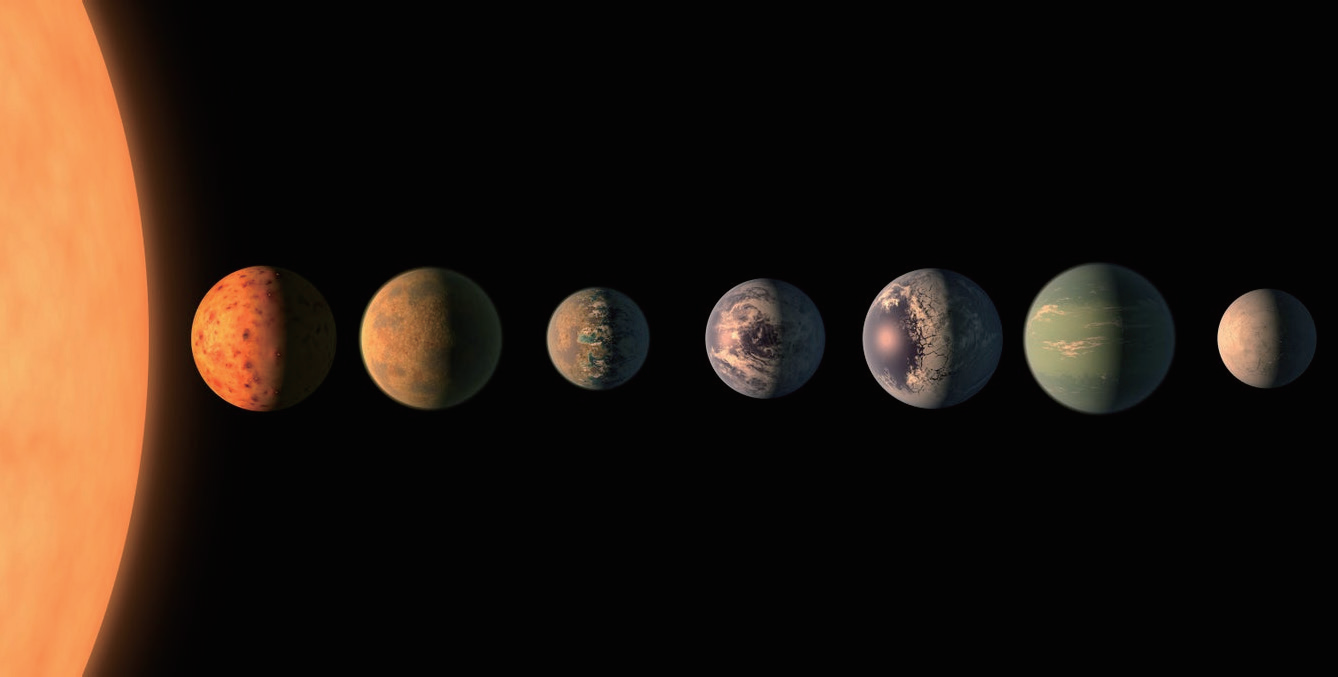

“特拉比斯特 -1”系统中的7颗行星

迄今为止,天文学家已经针对大气层观测了“特拉比斯特-1b”和“特拉比斯特-1c”,但情况很不乐观:这两颗行星都没有显示出有理想大气层的证据。“特拉比斯特-1”系统有7颗行星挤在距其恒星仅约750万千米的区域中。相互间的距离如此之近,会相撞吗?答案是:尽管拥挤不堪,但“特拉比斯特-1”的所有行星都处于稳定的圆形轨道上,不会相互碰撞。按照常识,行星之间的距离理应比地月之间的距离大得多,然而,它们有时确实非常接近,其间隔不足地球和月亮距离的2倍。这意味着,如果你站在“特拉比斯特-1”系统中某些行星上,那么你会发现其他行星比我们从地球上看到的月亮还要大。

截至目前,人类对“特拉比斯特-1”的了解还很不够。科学家无法判断这些行星上是否适合存在任何类型的生命,更不用说理论上人类是否可以在那里居住,但科学家还是将那些行星称为“类地行星”,笼统来说,就是与地球类似的行星。天文学家所指的“类地”是物理特征,例如直径、质量和与恒星间的距离等。要判断一颗行星是否真正与地球相似,必须研究它的大气层,这种观测是极为困难的,必须非常细心地操作。

即使“特拉比斯特-1”系统适合人类居住,人类也依然面临巨大的挑战,因为这个行星系距离我们大约40光年,这意味着即使我们能够以光速旅行,也需要40年才能到达那里。并且,人类没有任何已知的技术能以这样的速度航行。目前,有一个计划中的项目是通过激光束推动一组纳米级航天器前往半人马座阿尔法星系统,预计其速度可达光速的20%。如果让这种航天器去“特拉比斯特-1”系统,那么它们将需要200年才能到达那里。我们目前最快的探测器是“新视野号”,它经过9年的航行后于2015年访问了冥王星,目前正以13.72千米/秒的速度穿越柯伊伯带。若以这个速度前往“特拉比斯特-1”系统,那么它需要近90万年才能抵达。

✦

END

✦

文 / 张唯诚

来源 /《科学24小时》

未经允许,禁止转载刊内文章

如需转载请联系《科学24小时》编辑部

sciencein24hours@163.com

更多精彩 尽在《科学24小时》!

✦

✦

✦

订阅方式

✦

邮局

邮发代号:32-20,

或扫描邮局二维码订阅

✦

✦

杂志铺

扫描杂志铺二维码订阅

✦

✦

电子版

扫描二维码进入小程序

直接在线阅读

✦

✦