2022年第1期 小蚯蚓大作为

对绝大多数人而言,蚯蚓是再熟悉不过的生物了。它们没有脊椎,没有牙齿,甚至又聋又盲,对于这个世界的作用恐怕也仅限于松松土而已。

然而,法国草原生态学家安德烈·瓦泽的研究发现,在人类早期古文明的发祥地,比如尼罗河流域、印度河流域以及幼发拉底河流域等,都有大量的蚯蚓存在。这些地方之所以有伟大的人类文明崛起,很大程度上是因为蚯蚓的功劳。他为此赞美道:

没有蚯蚓,就无法创造出辉煌的文明

英国学者、曾任《周日泰晤士报》科学记者的克里斯多夫·罗埃德认为,蚯蚓对地球的影响力最大,后面依次排下来的是乳酸菌、根瘤菌、蓝藻、海藻和人类。

蚯蚓是地球上生存年代最久远的物种之一,亚里士多德曾戏称它们是

地球的“肠子”。

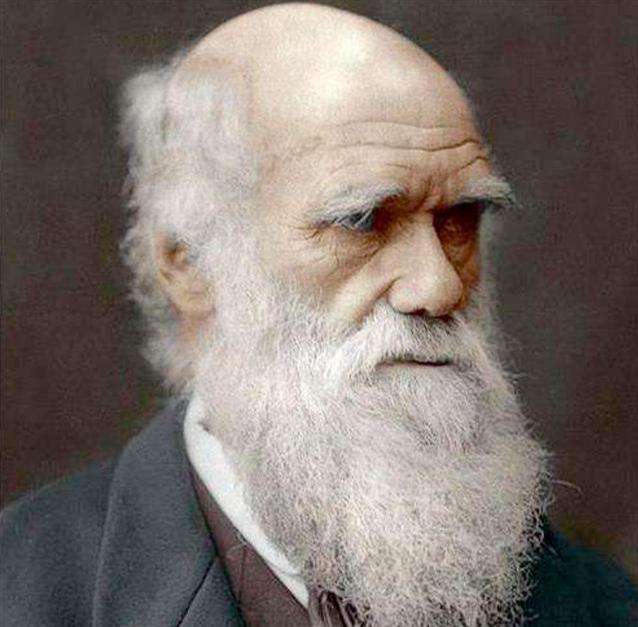

英国博物学家、生物学家、进化论的奠基人查尔斯·达尔文喜欢各种各样的动物,以发表“生物进化论”闻名天下。

查尔斯·罗伯特·达尔文

英国生物学家、进化论的奠基人

他 28 岁时,开始把目光投向毫不起眼的蚯蚓,进行了长达 40 年的研究。查尔斯·达尔文在花园中培育了很多蚯蚓。

通过长期的观察,查尔斯·达尔文为蚯蚓所展现的智慧而震惊。它们习惯于把叶子和其他东西从外面拖到洞穴里,特别是在秋季和初冬季节。这是蚯蚓最强烈的本能之一,为的是觅食或堵塞住洞口。

它们在拖拽叶子时,总是选择最省力的方式,即衔住叶子的尖端前进。查尔斯·达尔文曾从蚯蚓的洞穴中拔出了 227 片枯叶,发现其中有181片叶子是从尖端拖入洞穴的,占80%。剩下的 20片和26片叶子,则分别是从底部和中间被拖入的。

蚯蚓没有眼睛它们是如何找到叶子的尖端的呢?

他试着把一些叶子的尖端剪掉,再让蚯蚓去拖拽。结果,它们会先衔住叶柄根部,再把叶子拖进洞里。他随后又用松针及其他叶子进行了各种实验,发现蚯蚓总会“想”到最为省力的方法,将叶子拖进自己的洞穴。

为了进一步加以验证,查尔斯·达尔文做了另一个实验:他将硬纸剪切成与叶子类似的细长三角形,在用镊子夹住最小的那个角时,这张三角形纸片能轻松地被拖进一根细管中,并内卷成规则的锥形。而用镊子夹住纸片的其他位置,就很难将其拖进细管,即便进去了,也会形成不规则的卷曲。接下来,他把这些三角形纸片撒在草坪上, 还给纸片涂上了油以防止被露水分解,等待蚯蚓们“上 钩”。结果它们衔住三角形纸片最小的那个角,把 62% 的三角形纸片拖进洞里,其中剪得较窄的三角形纸片比例最高。

查尔斯·达尔文重复了数百次实验,得出一个惊人的论断:

通过对上述实验中蚯蚓堵塞洞口方式的分析,我们可以推断出它们具备一定的智力水平。”

绝大多数种类的蚯蚓并不仅仅四处游荡,在土壤中觅食,把用过的土壤抛在身后,相反,它们会建造自己的家园。这些半永久性的洞穴存在的时间,通常比它们的一生还长。

查尔斯·达尔文指出,蚯蚓的洞穴不是简单挖掘出 来的,而是建造得相当坚固的垂直隧道,有的甚至超过一米深,并且内衬“水泥”。这种“水泥”是由蚯蚓的分泌物和排泄物压实而成的,形成了一层独特的、厚达一厘米的洞穴衬里,被称为“蚓触圈”。

“蚓触圈”

每一个蚯蚓洞穴开口处的土壤表面都会有一个粪堆,即蚓丘,这既是厨房又是厕所,由凋落物和粪便组成。蚯蚓甚至会挖出用于产卵的旁侧小洞。

许多蚯蚓在夜间出来寻找食物和配偶,但躯体并不会完全离开洞穴,而是经常把尾巴末端留在洞内,一有情况就迅速退回安全的地下。

1881 年,查尔斯·达尔文生前的最后一部著作《腐殖土的形成与蚯蚓的作用》出版发行,当时该书的销量可与《物种起源》相媲美。书中记录了一些对蚯蚓的貌似微不足道的观察,但实际上发现的是一个关乎我们这个世界存亡的重大事实。正如书中写道的那样:“我们很难找到其他的生灵像它们一样,虽看似卑微,却在世界历史的进程中起到了如此重要的作用。”

查尔斯·达尔文认为,地球土壤的形成与蚯蚓的长期劳作有着密不可分的关系。在暗无天日的地下,它们也许是地球历史的重要“见证者”。 地球有今日这种生态环境,蚯蚓可谓功不可没。

蚯蚓虽然不起眼,但是能改变周边环境的物理和化学特性,并以此影响着生态系统功能。它们已经在陆地上存在了数千万年,甚至上亿年,但从解剖学角度看,它们实际上并不适合在陆地上生活。

与大多数陆生动物不同,它们仍然保留着淡水蠕虫祖先的基本生理机能。与淡水生物类似,它们会产生大量稀释的尿液,很容易因干燥而死。假如我们把蚯蚓从土壤里挖出来,那么它们很快就会被阳光晒死。

问:既然蚯蚓并没有演化出

适应陆地环境的生理特征,

那么是如何生存下来的呢?

答:它们的成功得益于在陆地上创造了一个水生世界。蚯蚓十分高明,使土壤更容易吸收水分,并补充因排泄而流失的水分,保持居住环境的潮湿。

它们通过在土壤里挖钻孔洞,促进土壤颗粒稳定成团聚体,增加土壤孔隙度,提高降雨期间水渗入土壤的速度,改变了土壤中各组分的比例;加速气体进入或流出土壤,丰富土壤中的营养和微生物群落的多样性。蚯蚓细长的身体成为土壤颗粒的极佳载体,每天摄取超过其自重 30 倍的土壤重量,融合了搬运和转化土壤的能力, 并迅速将大量的枯枝落叶混合到下面的土壤层中,加速有机物分解,从而增加植物养分的释放,使土壤更加适合农业种植。

长期以来,学术界对蚯蚓在生态系统碳循环中的贡献一直众说纷纭。

大量的研究表明,蚯蚓的确能提高土壤肥力,是农林业生产的“益虫”。

但也有研究称,蚯蚓“翻耕” 土壤会使二氧化碳排放量提高 33%,成为全球气候变暖的“元凶”之一。

在全球气候变暖趋势越来越显著的今天,蚯蚓似乎同时扮演着两个截然相反的角色,引发的矛盾令人纠结。

一些科学家指出,蚯蚓刺激二氧化碳排放和提高土壤肥力是同一过程的两个方面。某一特定时间内二氧化碳释放量的增加,并不一定意味着蚯蚓不利于生态系统中二氧化碳的净固存。研究人员将有蚯蚓和无蚯蚓的土壤作了对比,发现蚯蚓并没有让更多的二氧化碳逃逸入大气层,只是起到了加速的作用而已。在经历了最初较快的碳释放阶段后,无蚯蚓的土壤中的有机碳还会慢慢地、不断地逃逸入大气层,但蚯蚓处理过的土壤向大气释放的二氧化碳却越来越少。

蚯蚓每天摄取大量的土壤(包括其中的各种土壤生物),吃下去的土壤有机质在蚯蚓及其肠道微生物的共同作用下,一部分碳和养分可以更方便地被植物吸收利用,另一部分碳和养分则会更紧密地与土壤颗粒结合在一起,被蚯蚓排泄出来后就成为肥力较高且持久的土壤。经过蚯蚓“翻耕”的土壤,不仅有利于植物生长,而且还能将更多的碳固存于土壤中。蚯蚓对二氧化碳的这种固存作用,在有助于增强土壤碳汇能力的同时,更有利于持续地促进植物生长。

有数据表明,1 亿条蚯蚓 1 天可以吞食掉 40 ~ 50 吨垃圾,排出 20 吨蚯蚓粪这种难得的有机肥。

除了良好的消化系统,在处理垃圾的过程中,蚯蚓的“运动习惯”也发挥了重要的协同作用。穿梭运动改善了垃圾中的水汽交换和循环,由此可以改善微生物的繁殖环境,有利于垃圾的分解。

据说,正是由于蚯蚓的运动,古埃及的农民才不必亲自翻垦土地,而能抽出时间帮法老建造金字塔。

随着全球实现低碳生活的呼声日趋强烈,人们在越来越注重垃圾减量化的同时,也在积极探寻垃圾资源化的出路。比起简单粗暴的焚烧或填埋,无论从环境还是经济角度衡量,堆肥都是更好的选择。而蚯蚓对于堆肥的推动作用极大,同等重量的半堆肥产品,如果是单纯的二次发酵需要 20 ~ 30 天时间,但有了蚯蚓参与后,周期将大大缩短,只需要 5 ~ 15 天。

早在 20 世纪 50 年代末,美国就培育出了专门分解生活垃圾的红色蚯蚓,并在全国推广“后院蚯蚓堆肥法”。

到了20世纪70年代,日本兴建了可以月处理 3000 吨生活垃圾的蚯蚓养殖场。由美国俄亥俄州罗姆工作室设计师约翰·昂特和韩国设计师郑云熙设计的“能量流动厨房”,主要关注厨房中的垃圾、水和能量。其中有一个内置的食物残渣回收盒,其实就是一个使用蚯蚓的处理器,处理对象不仅是厨余垃圾,还有粉碎后的报纸等。

经过大约两周的时间,垃圾便会被蚯蚓分解成营养丰富的肥料,可以用于栽培陶土罐中的植物,或者给花园里的植物施肥。

此外,法国 Faltazi 公司推出的 Ekokook 厨房采用超现代、未来派的生态设计,运用绿色系统改善厨房使用者的健康状况、室内的微气候和微环境。

设计师发明了一种特定的厨余垃圾回收装置,专门用于放置水果、菜皮和食物碎屑等易腐有机废物。该装置内安装有一个不停旋转的滚筒,用来帮助蚯蚓处理废物。3个月后,有机废物将变成所有植物的肥料,储存在滚筒下面的小抽屉里,方便人们取用。

“牛奶 15000 升,鸡蛋 2500 打,水果蔬菜 300 吨,肉类 120 吨,饮用水 200 万升,饮料 300 万份。”——这是一份刊登在 2000 年某媒体上的悉尼奥运村 30 天的食物消耗清单。计算下来,能容纳上万名运动员的奥运村平均每天要消耗 100 吨食品,同时产生 55 吨垃圾。在 2000年的悉尼奥运会上,160万条蚯蚓在科学处理奥运村厨余垃圾上大显身手。除此以外,悉尼市政府还动用蚯蚓清除全城垃圾,将其转化为高质量的肥料。各奥运场馆建立了半露天的蚯蚓站,让它们分解植物废料、食物残渣和纸张等垃圾。

特别值得一提的是,悉尼市政府水务局进行了一 项为期 5 年的科学试验,投资 250 万澳元兴建一座污水废物处理厂,每天处理 40 吨污水中的固体废物,将它们提炼成天然肥料。这项工作由 2.4 亿万条蚯蚓来完成,它们具有在一年之内处理 1.4 万多吨废物的能力。

蚯蚓的作用不仅如此人们从它们的身上提取出的蚯蚓酶,具有极高的药用价值和广阔的临床医学应用前景。蚯蚓酶,又名“蚓激酶”,可以帮助人类治疗心绞痛。在一项临床医学研究中,有 10 名患有心绞痛的患者进行了为期 1 个月的蚯蚓酶治疗,其中 6 人的症状得到了显著的缓解和改善。这种蛋白水解酶还可以通过降低纤维蛋白和阻止血液凝块的形成,预防中风症状。此外,这种酶还能通过抑制糖尿病患者体内的血小板黏附与聚集,达到治疗糖尿病的效果。

END

来源 | 《科学24小时》

更多精彩,尽在《科学24小时》!

SCIENCE IN 24 HOURS

1、邮局订阅:

邮发代号:32-20,

或扫描邮局订阅二维码订阅

2、杂志铺订阅:

扫描杂志铺二维码订阅

3、电子版订阅:

扫描二维码进入《科学24小时》杂志

微信小程序直接在线阅读